お塔婆はなぜ建てる?お塔婆の意味と役割について

野田市 で 樹木葬 ・ 永代供養墓 のご相談は、平成東武霊園へ。

ご相談・ご案内会開催中。ご予約はこちらから。

私たちが仏教の法要やお墓参りでよく目にする「お塔婆」。

みなさんはお塔婆のことをご存知でしょうか。

お塔婆は、故人を偲び、供養する際に上げられるものです。

では、なぜお塔婆を立てるのか、いつ立てるものなのかなど、詳しく紹介します。

目次

お塔婆とは?お塔婆の役割を知ろう

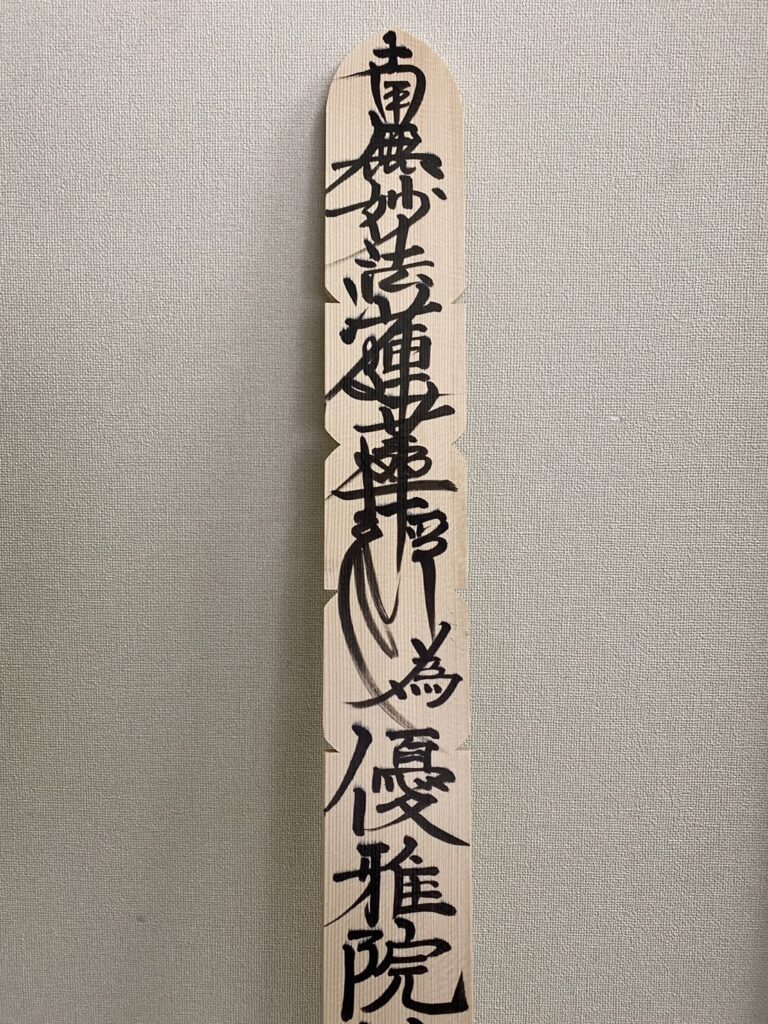

お塔婆(とうば)は、故人の名前や戒名、没年月日などが記された木製の板です。

仏教の法要やお墓参りで、故人を供養するために使用されます。

お塔婆は、「卒塔婆」とも呼ばれ、もともとは古代インドの言葉「ストゥーパ(仏塔)」という言葉が起源とされ、音訳したものです。

仏教とともに中国、そして日本に伝わりました。

ストゥーパとは、仏塔とも訳され、お釈迦様の遺骨を納めた塔のことを呼びます。

日本のお寺でよく見かける五重塔や五輪塔も、もとをたどればストゥーパです。

お塔婆には、墨で故人の戒名や、それぞれの宗派の聖句や梵字などが書かれており、故人の霊を偲び、永遠の安らぎを祈る重要な役割を果たします。

形や大きさはさまざまですが、現在、日本のお塔婆というと、長さ1~2mほどの板塔婆を指します。

150㎝~180㎝の大きさのお塔婆が一般的なサイズですが、地域やお寺によって変わってきます。

お塔婆の形は、五輪塔がもとになってできており、仏教の世界観が表現されています。

一番下の四角形は「地」を表しています。

その上の円形は「水」を、その上の三角形は「火」を、その上の半円形は「風」を表しています。

そして一番上の宝珠形は「空」を表しています。

仏教では、この地水火風空の5つの要素が、世界を構成していると考えられており、人間もこの5つの要素によって、生かされていると考えられているのです。

故人が極楽浄土へ成仏するための後押しをすることを「追善供養」と呼びます。

お塔婆は故人への追善供養のために立てられるものです。

故人の名前や戒名、命日などが記されており、これらを通じて故人の魂に対して供養や祈りを捧げることができます。

お塔婆は故人への敬意と記憶の維持、霊魂への供養といった多くの重要な役割を担い、故人と遺族を結ぶ大切な架け橋のような役割を持っていると言えます。

施餓鬼会とお塔婆供養

お盆と共に夏の行事の一つとされているのが施餓鬼会です。

仏教でいう「餓鬼」とは、いつも飢えと渇きに苦しんでいる亡者のことを指します。

餓鬼の世界は、まさしく飢えの世界であり、食べ物があっても食べることができない世界です。

食べても喉が針のように細いので飲み込むことができなかったり、食べようと手に食べ物を持つと、食べ物が燃えてしまったりする世界と言われています。

このような餓鬼に飲食を施して救い出すのが施餓鬼です。

自分の力でその苦しみから抜け出せない餓鬼にとって、施餓鬼会が唯一の救いとなるとされています。

施餓鬼会の法要では、お寺に設けられた施餓鬼壇に「三界万霊」と書いた位牌を安置し、檀家の人が持ち寄った米や野菜、果物、菓子などと一緒に卒塔婆を建てて法要を行い、亡者を供養します。

お塔婆に書かれている内容

お塔婆にはどんな内容が書かれているかご存知でしょうか。

宗派やお寺によって内容は変わりますが、一般的に書かれている内容を紹介します。

お塔婆を立てたいときは、参考にして依頼すると良いでしょう。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 梵字 | それぞれの宗派の菩薩や仏様などを示す梵字を記します |

| 戒名・俗名 | 戒名を持っている場合は戒名を、持っていない場合は俗名を書きます |

| 題目・経文 | それぞれの宗派の仏教の経文や題目が書かれます |

| 施主の名前 | 塔婆を依頼した人の名前を記載します |

| 供養内容 | 一周忌法要、三回忌法要などの法要内容を記載します |

| 供養の日付 | 卒塔婆が立てられる日や、特定の法要に合わせて日付を記入することで、その供養の意味を深めます |

お塔婆は連名でも立てられるのか

お塔婆は連名でもあげることも出来るのかとお問合せいただくことが多くあります。

◇故人1人に対し1本

お塔婆は、故人1人に対して1本あげることが基本です。

故人を連名にしてあげることは出来ません。

ただし、故人1人の回忌法要ではなく、お彼岸などに先祖の追善供養としてお塔婆をあげる場合は、「〇〇家先祖代々」としてあげることもあります。

◇塔婆を立てる方は連名でも立てられる

基本的には1人1本ですが、夫婦や兄弟などで1本で立てる場合もあります。

そのような場合は連名でも立てることができます。

また、複数の親族が共同で供養をする場合や、3名以上で連名にするには多すぎる場合などは、「〇〇家一同」「兄弟一同」「孫一同」このような表記でお塔婆を立てることも可能です。

ただし、宗派やお寺のやり方がそれぞれあるので、連名や「〇〇一同」でもお塔婆を立てることができるかどうかは、お塔婆を依頼する時に事前に確認すると良いでしょう。

お塔婆はいつ立てるものか

お塔婆を追善供養のために立てるものなので、必ず立てなければいけないというタイミングや決まりはありません。

そのため、いつ立ててもいいものですが、一般的には、供養の節目に立てることが多いです。

四十九日、一周忌、三回忌などの回忌・年忌法要の時や、お盆、春と秋のお彼岸の時期に立てられることが多いです。

お墓は「〇〇家」と刻まれており、先祖代々の供養のために建てられるものですが、お塔婆には故人の戒名が書かれ、故人一人ひとりの供養のためにあげられます。

そのため、故人の納骨や年回忌法要のときは、可能であればお塔婆供養をすると良いでしょう。。

一故人に対してお塔婆を1本ずつ立てるのが一般的ですが、「いつ」、「何本」建てなくてはいけないというような決まりはありません。

基本的には遺族が立てることが多いですが、故人を供養したいと考えている人ならば、誰が立てても問題はありません。

ただ、各地域や宗派によって供養の形式や慣習は異なり、文化や宗教の背景によって供養の方法が変わることがあります。

浄土真宗のように卒塔婆を建てる習慣がない宗派もあるので、事前に宗派などを確認しておくと良いでしょう。

古くなったお塔婆の処分の仕方

◇お塔婆の交換のタイミング

法要が終わった後すぐにお塔婆を下げることは基本的にはありません。

法要が終わったあとも、お塔婆はそのまま墓所に立てておきます。

次のお塔婆を立てるタイミングで、古いお塔婆を下げて、新しいお塔婆に交換すると良いでしょう。

お塔婆は木の板のため、長期間墓所で雨風にさらされているうちに、汚れてしまったり朽ちてきてしまい、お塔婆に書かれている文字も見えなくなってきます。

朽ちてしまったお塔婆をずっと立てておくことが無いように、お墓参りの時に確認して交換のタイミングを見てきましょう。

◇お塔婆の処分方法

古いお塔婆はどのように処分するかは霊園や寺院によって異なります。

霊園内や寺院内で指定されている場所に置けば、まとめて回収して処分してくれる場合があります。

ただし、お墓内の草などを処分するスペースに勝手にお塔婆を置いておくのは良くないので、お塔婆はどのように処分するか、指定場所があるかどうかを事前に管理事務所に確認しておくと良いでしょう。

また、ご住職がお焚き上げをしてくれる場合もあります。

お焚き上げをしてもらえるか、その場合お焚き上げ料がいくらかなど確認してみると良いでしょう。

おわりに

お塔婆は故人の追善供養において重要な役割を果たすアイテムです。

お塔婆は、遺族だけでなく、故人を想う気持ちがあれば、いつ誰が立てても問題ないものです。

納骨のときにお塔婆をあげた方が良いでしょうか、というご相談をいただく場合もお送りますが、ご家族様が立てたいという気持ちがあれば、納骨時でも回忌法要の時でも、いつ立てても問題ありません。

立てたあとのお塔婆については、交換のタイミングや処分方法については、管理事務所に確認をし、適切な方法を取るようにしましょう。

平成東武霊園には、一般墓から永代供養墓まで、多彩な区画の様々なタイプのお墓がございます。

それぞれの家族の価値観や供養の形から選択していただくことが出来ます。

大切な方々と共に、ご先祖様と、これから繋いでいく家族のために最善の供養の形を選択していただけばと思います。

ご法要についても、どうぞお気軽にご相談ください。

監修者情報

渡辺裕

(わたなべゆたか)

1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、幼い頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。

有限会社 千代田家石材店/代表取締役

一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00

一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級

一般社団法人 日本看取り士会/看取り士

一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士

お問い合わせはこちら

- 関連霊園 -